近日,化学化工学院教师孟福娜博士和王学亮教授团队,以菏泽学院为唯一通讯单位,在分析化学知名期刊《Analytical Chemistry》(中科院一区TOP期刊)发表题为“Protein Profiling by Nanopore-Based Technology”的科研论文(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.5c00992?ref=PDF)。

蛋白质是生命与疾病的分子基础,解析其行为对生命科学至关重要。但传统蛋白质分析技术如质谱、NMR等,存在需标记、耗时长、难获单分子动态信息等局限。如今,纳米孔技术的崛起正打破这些瓶颈。纳米孔技术凭借实时、无标记、单分子解析能力,在蛋白质研究领域大放异彩。其分为生物纳米孔(如α-溶血素、气单胞菌溶素,结构明确、可定点突变)与人工纳米孔(如氮化硅、石墨烯基,机械稳定、尺寸可调),通过电阻脉冲或电流整流模式,捕捉分子通过时的离子电流变化实现分析。

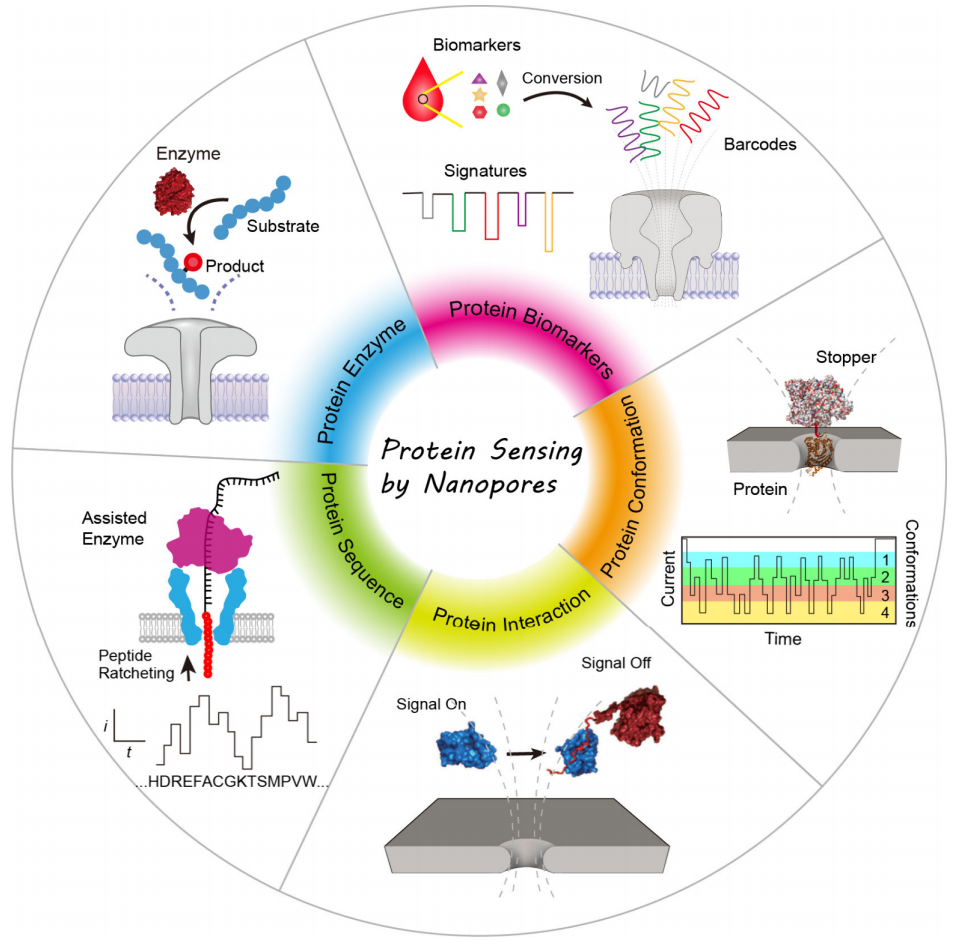

图:基于纳米孔技术的蛋白质传感示意图。纳米孔在蛋白质传感、蛋白质组学研究中具有巨大潜力的五个领域。

目前,该技术已在多方面取得突破:同步检测多种癌症生物标志物,助力疾病早期诊断;实时监测蛋白酶活性,揭示酶促反应动态;解析蛋白质构象变化,探究其功能机制;捕捉蛋白质与其他分子的相互作用,为药物研发提供依据。在蛋白质测序领域更是进展显著,通过设计肽-核酸偶联物、借助解旋酶控制穿孔速度,或利用功能化纳米孔,已能实现氨基酸分辨与翻译后修饰检测,为高通量蛋白质测序奠定基础。未来,随着纳米孔工程优化与数据处理技术升级,这项技术有望在临床诊断、蛋白组学研究中发挥更大作用,引领蛋白质分析进入新时代。

文、图:化学化工学院 编辑:李媖、杨希泰